笔记管理/知识管理的新思考

苏苏的输出编号:045

重点看第二部分:聊聊笔记处理/知识加工

也许你在知识管理过程中遇到的卡点这里会有部分解答。

我用Docker重新了部属了v0.22.2版本的Memos

一个可以自行托管的知识库/备忘录,类似flomo。

🧐新版本几个我喜欢😍****的功能:

1.支持长内容折叠显示;

2.支持双击编辑;

3.文本长度已不受限制;

4.支持全平台使用

- 除了手机、电脑端等常用设备的使用;可以借助Telegram bot、快捷指令、微信等平台编辑内容

5.时间线功能方便指定日期回顾;

缺点❌:新版本阉割了图片分享功能,不是很理解。

一、先说同步🙋🏻♂️

笔记的同步相当于知识的流动,流动的知识才能提高应用的概率。

1、Memos和Obsidian同步

使用Ob插件「Memos Sync」💭

🔗 https://github.com/RyoJerryYu/obsidian-memos-sync

优点****👍🏻:

1.Memos和Obsidian秒同步(Memos编辑即自动同到Ob);

2.支持同步Memos的附件到Ob(视频、音频、图片、PDF等)

3.Memos同步到Ob的内容自动添加到Ob当天日记

2、Memos和Notion同步

由于没有找到好的项目来实现此功能,我想到了一个办法☝️:

通过自己部属的「n8n」(自动化同步工具),借助RSS订阅实现到Notion的同步。

工作流程:

Memos编辑完内容——>RSS检测到更新——>触发n8n RSS订阅器——>将条Memos的数据同步到Notion指定Datebase

ps:通过该方式,可以自动在任意设备,像使用flomo一样,使用Memos,随意的输出自己的思考、想法、笔记、待办,最终自动汇总到Notion,生成当日日报。

二、聊聊笔记处理/知识加工

在我看来,无论是「PARA」还是「INKP」内核都是一样的。

PARA——

Project(项目):有DDL和具体目标的任务集;

Area(领域):需要长期维护的事务空间;

Resource(资源):持续感兴趣的话题或议题;

Archive(归档):其他三类中不再活跃的事项;

INKP——

Inbox(收集):记录下获取到的信息点;

Note(记录):把信息完善成概念卡片/知识卡片;

Knowledge(主题):把概念卡片/知识卡片整合成一个更大的主题;

Project(项目):把学到的知识应用实践。

具体聊聊💭:

诸如Memos、各种备忘录、flomo、语雀小记、滴答清单笔记,这些工具往往承担**“中转站”🏛️的角色,这些工具主要记录的是「Inbox」和「Note」。**

1、如何区分什么是Inbox?

当你不知道这个笔记该放到哪个分支下的时候,它就属于**INbox(收集箱)**;

诸如,

- 你在Twitter看到某段话很有感触,随手记录下来;

- 你突然有的灵感、想法;

- 你想起来的待办(更推荐使用提醒事项或滴答清单记录待办);

- 你看了某篇文章觉得很有价值,突然想做个笔记但又找不到合适的工具;

… …

以上这些内容,都可以一股脑记录在INbox里,但INbox仅为中转站,而非笔记的终点。

原则:先收集后整理

2、如何区分Note和Knowledge?

你只需要记住,Knowledge是N个多同属性的Note的集合就好了。

一个Knowledge(主题)很多时候是另一个Knowledge(主题)的Note(卡片)。

eg:

Obsidian插件可以作为一个「Knowledge」(主题)

「Obsidian插件-Memos Sync」、「Obsidian插件-Dataview」就是一张张「Note」(卡片)

这些Note最终都要汇总到Knowledge里。

关于某个主题,所有相关的概念笔记/知识卡片放到一起,形成对它的框架。

即打开Obsidian插件这个主题,就可以看到与这个插件相关的所有Note笔记。

但是于此同时,「Obsidian插件」这个主题,也可以作为Note卡片,它属于另一个更大主题「Obsidian使用技巧」下的一张Note。

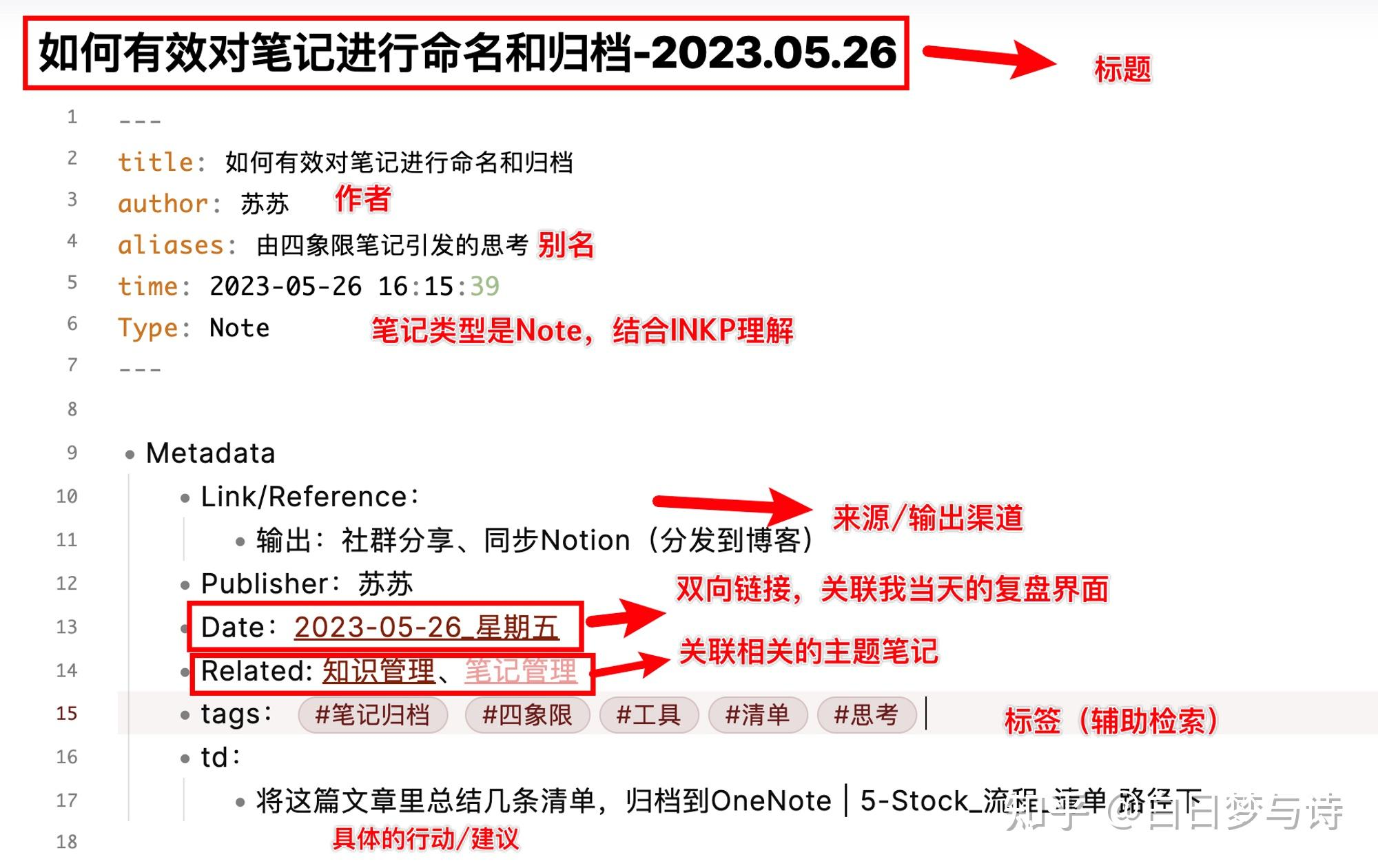

3、如何归档Note?

我的逻辑是这样的:

如果这篇笔记隶属于某个“组织”、“平台“,它就放到Note这个文件夹下,其余笔记都放在INbox这个文件夹下。

什么意思❓

先讲一下,我对Note文件夹的管理模式(这属于个人偏好),我不用标签管理。

我采用**「杜威十进制」**:

- 200-学习升级

- 201-课程学习

- 201.01-得到学习

- 201.01.01-老喻·人生算法

- 201.01-得到学习

- 202-阅读相关

- 202.01-公众号阅读

- 202.01.01-刘润

- 202.01-公众号阅读

- 201-课程学习

如果我正在听老喻的这门课「人生算法」,那我所有和它有关的笔记都会放在 **OneNote | 201.01.01-老喻·人生算法**这个文件夹下;

如果我正在看刘润公众号的文章,那我所有和它有关的笔记都会放在**OneNote| 202.01.01-刘润**这个文件夹下。

这就是隶属关系的意思。

但还有很多时候,比如我突然有了灵感写了一篇深度思考亦或是在某个博客突然看到了某篇分享我觉得很有价值,但是这个博客我可能只看一次,这篇笔记我一般就直接扔进INbox里即可。

当然,无论笔记放到哪里,都应该注意和强调笔记的格式‼️

(关于怎么写笔记,这里不做展开,我之前有过很多分享)

笔记写完了就完了吗?

写完笔记还不是核心‼️

关联主题才是。

4、如何将Note关联到Knowledge下?

⭐️⭐️⭐️这里非常关键。

Process(加工)阶段——

写完某篇笔记,思考它可关联的主题:

比如,我在使用Memos这个工具的时候,我就有了好几个折腾的心得:

这些的笔记📒在我看来都属于Note,但是你看它们都有一个共同的属性,和「Memos」这个主题有关,所以这时候我就可以创建一个主题,把这两张Note放进去。

上图是以Obsidian作为演示,最终所有的卡片,我都会汇总到Obsidian里,关联Obsidian的主题。

再举个例子,

我经常会分享关于书籍资源搜索的渠道网站,每次分享都可以作为一张Note;

把这些Note汇总到一个Knowledge(主题)——书籍资源搜索下,

每次点开「书籍资源搜索」这个主题,你就可以看到,自己关于搜书方法的积累。

这个目录索引的方法,并不局限于工具。

1\ 如果你使用的是传统的笔记工具,新建一个笔记作为索引目录置顶即可;

2\ 如果使用Obsidian或Memos这些的工具,可以使用双链来实现。

上图是Memos的实现过程。

Output(输出)阶段——

这时候你就可以对主题下的内容进行重新的整合,将不同的Note内容重新排版变成一篇逻辑性强的文章。

如简单的框架:是什么、为什么、怎么做?

每一篇Note都在支撑这个大的Knowledge,

之后再有新的Note,就往里面补充添加就好了。

笔记的归档并非核心,笔记和主题的关联形成框架才是核心****‼️

三、关于笔记加工再补充点

如果看过前往,你已经知道了,我自己部属了一个工具叫做Memos,借助Obsidian的插件,可以实现Memos到Obsidian的数据同步。

其实Obsidian里还有一个插件,叫做「Thino」,借助「Thino」我可以在Obsidian里以和Memos这个工具无差别的可视化视图来回顾我的笔记。

比如,

1\ 自定义创建检索(索引)

2\ 查看我的笔记输出热力图

3\ 查看我的笔记输出时间线

4\ 自定义的图片分享

… …

先写这么多吧~