《峰终定律的应用》这篇思考的产生——

碎片思考编号:054

(趁机聊聊「知识管理」、「学习方法」、「笔记」)

1/ 起源是昨晚有小伙伴和我分享了思考并讲了分享过程中一些有趣的点。

我一下子就Get到了“核心”

老喻人生算法:初段-闭环这一章讲过一个认知行为的闭环模型:

“感知-认知-决策-行动”,(三段-内控里有详细展开)

1)感知是:

- 我一下子就从分享中提炼出来核心精华,以及可能应用的场景(人脉管理);

- 一下子就抓住了这个分享策略的价值并清楚如何借鉴应用,太适合做会议分享了;

- 一下子就想到了可以关联我的“私人成长暗器”,梳理出一张模型卡片;

- 一下子就想到了可以加工成一张完整的Note知识卡片;

- 一下子就想到了可以写一份思考并公开输出分享出去,同时作为知识素材;

这就是我的感知力,源于我的「好奇心」、「敏感度」。

提升思路是,借助思考率。思考率=思考的次数,占你内控点的数量的比例。

2)认知:

我从分享中,挖掘出了背后的原理:峰终定律、宜家效应、沉锚效应等

为什么能想到这些“效应”?

源于平时的努力。

一个核心的道理是:输入和加工的时候越困难,输出的时候越简单。

我在输入和加工的时候是有策略,有步骤,用心的,不记笔记=不过脑。

当时看起来“慢”的行为,本质都是快。

我即使想到了这些概念,可是脑子里也是模糊的,怎么办?

借助“第二大脑”,也就是我的知识库、笔记系统

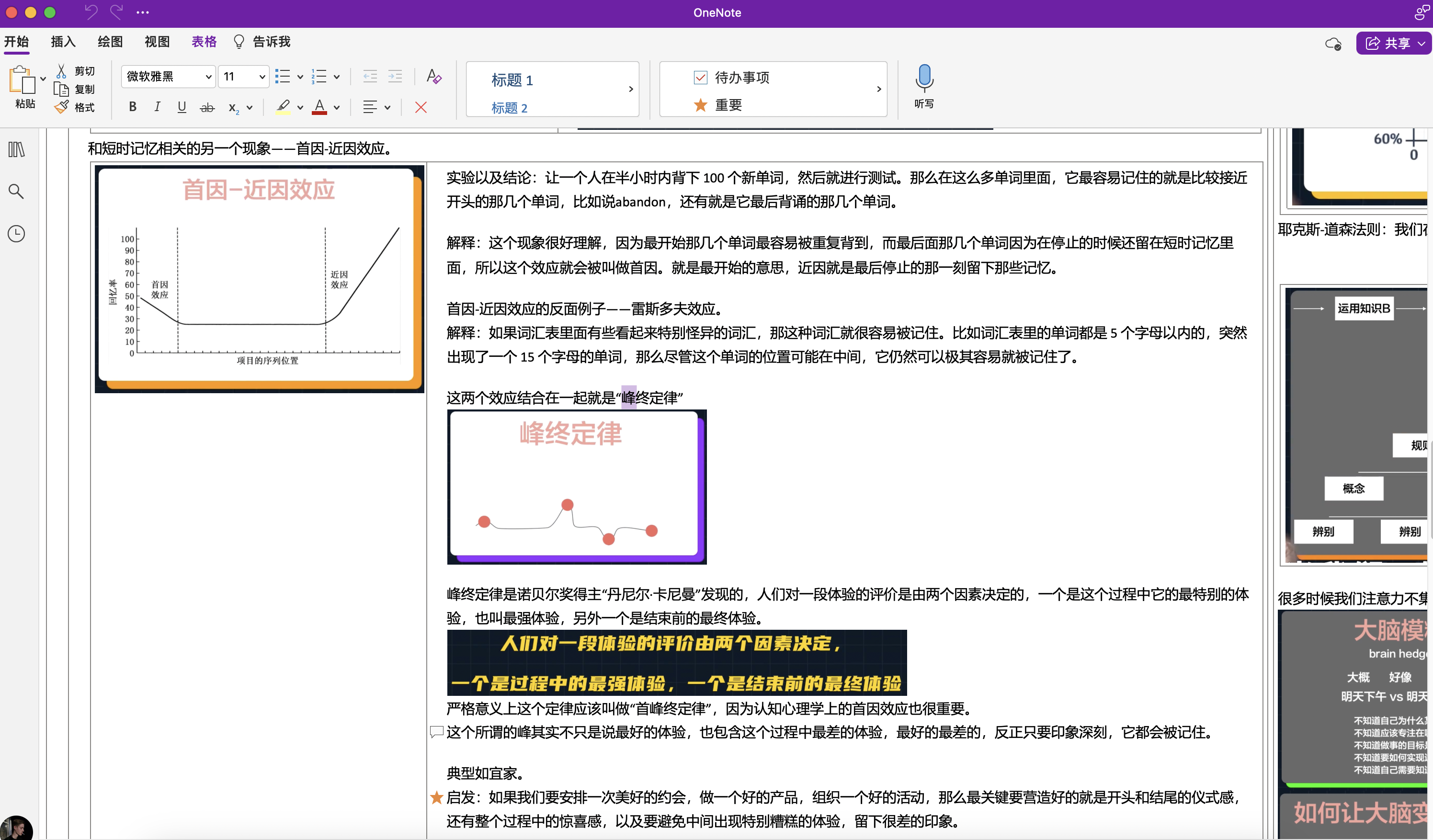

通过检索相应关键词,我在OneNote、Obsidian,找到了一些内容(仅分享截图两张)

有意思的来了💭

如果我当初不做笔记,我能想起来”林超跨学科通识“-认知心理学一讲有提到过”峰终定律“吗?

极大的概率是想不起来!!!

再假如,如果我当时记笔记,只是零碎的记录自己的思考或者记录一些诸如关键词一类的东西,当时图省事。

现在翻看笔记发现,没有太多价值的东西,我愿意重新找到那一讲的视频内容,重新看一遍吗?

极大概率也是不会的!!!

因为我当下的目的不是再学习一遍这个课,而是为了解决具体问题!

所以由此告诉大家,记笔记,以及正确记笔记的重要性在这。

3)决策:

- 梳理出一篇思考,发布语雀知识库、即刻、知乎、微博、推特、社群分享;

- 梳理一张思维模型卡片,并完善几个相关联概念的定义;

- 将”峰终定律“有关的过往碎片笔记,进行整合梳理成一张完整的Note卡片或者Knowledge主题;

- 将”峰钟定律的应用“这份笔记的思考,纳入Notion数据库,标签为新方法,方便每周,每月回顾所学的新方法;

- 思考”峰终定律“如何应用:人际关系、分享等场景;

- 将这篇思考关联到知识主题”笔记方法“、”知识管理“、语雀碎片思考

4)行动:

- 沉淀+迭代完善SOP:知识管理、思维模型卡片制作;

- 沉淀践行清单:即峰终定律的应用场景到滴答清单;